厌学心理是学生对于学习的一种情绪反应,主要表现为对学习提不起兴趣,态度冷漠。其会对学生的学习行为产生影响,使学生的学习行为体现出消极特征。厌学心理不仅会影响学生的学业发展,还会对学生的身心健康发展带来负面影响。

厌学是学生对学习的负面情绪表现,从心理学角度讲,厌学症是指学生消极对待学习活动的行为反应模式。发展心理研究表明,学习活动是学龄儿童的主导活动,是儿童社会化发展的必要条件,也是儿童获取知识和智慧的根本手段。然而,有关调查发现:我国有46%的学生对学习缺乏兴趣,33%的学生对学习表现出明显的厌恶,真正对学习持积极态度的仅有21%。

一、中小学生厌学的表现

当前,中小学生存在着较为严重的厌学心理,部分学生没有意识到努力学习对个人未来成长和家庭、社会的重要性,缺乏学习的积极主动性,不愿意投入较多的时间和精力在学习上,对待学习的态度比较敷衍了事,只是跟随教师的思路被动地接受知 识,或者有些学生在学习课堂上不仅不认真听讲,甚至会做出一些违反课堂纪律的行为,如与同学聊天,随意在教室走动,更有 甚者会出现撕坏课本、旷课、逃学等不良行为,学生的这些表现都体现出了学生的厌学心理。

二、中小学生厌学心理的成因

(一)家庭方面

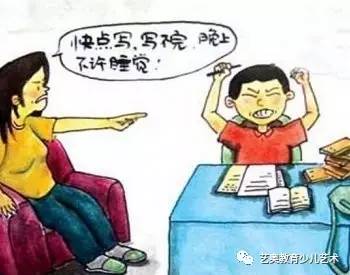

1. 许多家长对孩子期望值过高,不顾孩子的实际情况,一旦孩子达不到他们要求的标准,动辄严厉惩罚,使得孩子产生逆反心理,对学习产生厌恶。

2. 缺少父母的关爱、教育,放任自流,没有正确方向的引导,性格孤僻,学习的积极性受到压抑,从而产生厌学心理。

(二)学校方面

1.课堂没趣味,学生受影响学习没兴趣。

2.教学内容不丰富,讲课照本宣科,

3. 填鸭式教学,不管你愿不愿听,讲了就算

4. 学生课业负担重,压力越大,厌学心理越重

5.学校评价体系不够完善,量化学习成风,不考虑学生的情绪反应。

(三)自身方面

1.儿童本身的心理素质不稳定或心理承受能力欠佳。

2.对考试和平时的学习信心不足,过分看重考试成绩,自卑心理严重。

3.学习生活欠规律,学习方法不科学,不适应新的环境和老师的教学方式,不能做到劳逸结合,造成不良的身心状态。

(四)社会方面

1.社会大环境对学生产生不同程度的负面影响。

2.近几年来出现的唯利是图、“金钱万能”的陈腐观念,使部分学生的思想和心灵受到侵蚀。

三、改善中小学生厌学心理的有效对策

(一)改善家庭教育环境,加强父母的正确引导

1. 要经常给孩子以成功的体验要想提高孩子的学习兴趣,首先要使孩子尝到成功的滋味。

2. 不要“强迫”孩子学习如果家长对孩子学习逼得太紧的话,孩子会变得比较焦虑、不耐烦。

3. 要注意赞美和鼓励。家长必须懂得,语言赞美会对孩子的学习起到很大的鼓励作用。相反,批评过多,会使孩子情绪低落,学习时更易犯错误。

(二)充分发挥学校、教师以及同伴对学生的心理教育作用

1. 建立和谐的师生关系。

2. 学校教师除了要做好基本的传道、授业、解惑的教育工作, 也要更加关注学生的心理健康教育工作,

(三)加强社会人文关怀,提高公共心理健康服务能力

1.政府要进行社会精神文明建设。

2.对困难家庭的中小学生进行学习补助,减少因家境贫穷而辍学的现象。

3.加强对文化娱乐的管理。

4.新闻媒体要对品行优良的中小学生进行大量的报道和宣传。

(四)加强中小学生的自我认识,提高自我心理调节能力

1. 中小学生可以多阅读一些历史书籍,向逆境中仍然保持乐观的心态,坚持不懈努力的人物学习,增加自己的信心和勇气,更好地面对生活和学习。

2. 学会反思自身的言行,加强对自我的认识,不要因为自身的窘况,而出现自暴自弃、自卑的心理,应该是要越挫越勇。